光伏產業凜冬已至。因供需嚴重失衡行業步入下行調整周期,映射到二級市場表現為大部分光伏企業股價陰跌不斷。截至第一財經記者今日發稿,WIND光伏指數(884045)下跌至2454.85,近20日下跌11.54%,今年以來已經下跌31.24%,光伏板塊創下近三年來的新低。

除了受整體市場投資者風險偏好降低影響外,光伏行業產能供需失衡導致的競爭格局惡化和盈利預期走弱,是影響資金進出的主要原因。今年2月,光伏板塊曾跟隨市場快速反彈并于3月中旬見頂,后續重回下跌通道。

歷史最差時刻,全產業鏈跌破現金成本

從本周最新披露的2024年中報預報情況來看,當前光伏制造各產業環節發展環境已發生根本性改變,今年年初晶科能源董事長李仙德在接受記者采訪時所預言的“行業正處在歷史最差時刻”也頗為直觀地反映在各家企業的成績單上。

僅以9日晚間最新披露的三家光伏頭部企業業績為例,僅此三家企業上半年預計虧損上限總計達到120億元。隆基綠能預虧48億元至55億元,通威股份上半年預虧30億元至33億元,TCL中環上半年凈虧29億元至32億元。

“與上年同期相比,公司業務增量不增收、對參股硅料企業的投資收益減少,預計計提存貨減值金額45億元到48億元。”隆基綠能認為,今年上半年公司實現光伏組件銷量同比增長,但是受制于光伏行業整體供需錯配,公司各環節主要產品市場銷售價格大幅下降。

增量不增收的背后,是供需矛盾難解導致的產業鏈價格全線下跌。

隆基綠能表示,2023年四季度以來,光伏組件集采招標投標價屢創新低。主流產品價格快速下跌,且下跌幅度超過行業成本下降幅度,跌價跡象明顯。

TCL中環表示,今年上半年光伏產業鏈硅料、硅片以及電池片等主要環節產品價格下跌,至2024年第二季度,各產業環節基本處于銷售價格和成本倒掛、普遍虧損甚至現金成本虧損的狀態,導致公司經營業績承壓。

光伏主產業鏈從上至下可分為硅料、硅片、電池、組件四大環節。截至目前,光伏硅料、硅片、電池、組件四大環節基本跌破現金成本,全產業鏈集體承壓。

在本輪震蕩周期內,光伏整體產能擴大了約3倍,但利潤率下降約七成。

從實際數據來看,頭部廠商并非不具備開卷理論效率的能力,隆基綠能屢次刷新晶硅單結電池、晶硅—鈣鈦礦疊層電池的轉換效率紀錄,現已分別突破至27.3%、34.6%。

對頭部廠商來說,轉換效率、功率代表著技術實力,而不再是簡單的獲客噱頭。

事關內卷

盡管頭部企業轉換效率都處于第一梯隊,但選擇押注的技術路線各有不同。

2023年以來,HJT、TOPCon、BC技術路線齊頭并進,業內對未來技術路線將會是哪條爭議頗深。如果回顧光伏發展歷史,不難發現技術路線總是多線并舉,市場從來擇優敲定最終的主流。從歷史的角度看,PERC曾由于更高效率和更低單瓦成本,贏得了長達多年的市場。

未來市場也依然會以此邏輯演進。正因如此,隆基綠能鐘寶申才會在2023年半年度業績說明會上鄭重表示,“在未來的5—6年,BC電池會是晶硅電池的絕對主流”。

也正因此,偏愛TOPCon的聲音才會如此嘹亮。2023年以來,TOPCon技術由于難度不高、成本降速更快等優勢成為2023年的N型主流技術。根據InfoLink的統計顯示,截至2023年底,TOPCon電池的名義產能已達到560GW,HJT和BC電池的產能則分別為45GW和48GW。

但TOPCon并非“穩贏”。首先是老生常談的過剩問題,TOPCon產能重復建設態勢已相當嚴重,大量同質化產品令許多廠商失去了活力。今年以來,已有大量廠商傳出停產消息。對這些廠商來說,停產意味著市場幾乎不會再為其打開。560GW的有效產能正在持續縮水。

TOPCon還面臨著轉換效率上限難題。多家企業都宣布自己的TOPCon電池效率突破26%,已經逼近理論上限,未來提升空間已然不大。企業繼續提高效率與量產需要付出的代價難成正比。

2023年,光伏行業的幾大龍頭企業發布的新品組件標配幾乎全部為600W+的光伏組件,央國企的招投標功率要求還普遍在550W左右的時候,部分一線廠商依靠組件面積紅利已經推出了700W組件。

到了今年,新品發布700W依然是其宣傳重點,但隨著700W+旗號被更多廠商打出,營銷帶來的紅利期即將過去。

BC、HJT技術由于轉換效率上限高于TOPCon,這些問題都將迎刃而解。

HJT技術的降本始終在路上,目前產品主要銷往對價格不十分敏感的海外,短期內能否對TOPCon或BC發起挑戰,還需要進一步觀察。

而關于BC技術路線的當前狀況,隆基綠能副總裁佘海峰表示,隆基HPBC技術從實驗到量產花費共七年時間,但花了4年時間來確定BC是未來單晶硅的一個理論終結方案。目前,隆基已經解決了由于工藝復雜導致的成本高、量產良率低的問題,而且隆基BC一代產品成本可以和PERC持平。

要知道,2023年底,隆基綠能創始人、總裁李振國曾經表示,BC技術成本已經和同類技術非常接近,略高于傳統PERC技術。這說明隆基綠能降本速度十分可觀,BC技術路線優勢正在凸顯。

目前技術路線賽跑的三條技術路線各有長短,TOPCon缺的是未來,HJT缺的是速度,而BC缺的是信任。

行業變局

光伏行業的底層邏輯是降本增效。

隆基HPBC發展至今,已經進入到了2.0時代。鐘寶申表示:“在HPBC一代的基礎上,HPBC二代在效率上和性能上都有了大幅度的提升。所以說,它不是基于一代的持續精進、不是一些小的創新,而是有了一些大的結構上的變化,同時性能上也有了大幅度提升。所以,我們把它命名為HPBC二代。”隆基HPBC 2.0相比當前的TOPCon產品,全生命周期綜合發電效率提升6%至8%。

隆基HPBC 2.0產品大幅度降低了光伏電池的衰減,高溫環境中可靠性表現更優,在弱光環境中發電更佳。在與光伏組件可靠性相關的隱裂問題上,隆基HPBC 2.0產品全面改善了脫層等最常見的失效問題。同時,全面改善了光伏組件輻照不均或局部被遮擋情況下的發電與可靠性表現。

光伏行業的運行邏輯還面臨著新變化。光伏電站收益正在變得不穩定,國家能源局數據顯示,2023年中國可再生能源發電裝機容量14.5億千瓦,消納難題已無法回避。

有數據顯示,2023年,新能源項目參與市場化交易比例約44%,參加現貨市場比例約10%,2024年這一比例會持續提升。

今年4月1日已生效的《全額保障性收購可再生能源電量監管辦法》明確了電網企業無需再全額收購可再生能源并網發電項目的上網電量。該辦法適用于風力發電、太陽能發電、生物質能發電、海洋能發電、地熱能發電等非水可再生能源發電。

今年以來,由于電站收益變化,電站開發商對投資的態度變得更加謹慎,電站投資廠商等待組件降價的理由更為充分。組件廠商陷入了出貨不利的困境,出現這種情況的核心邏輯為組件廠商能打動客戶的只有價格。

在行業面臨瓶頸時,組件廠商開始重新思考用戶需要什么。隨著電站終端的單瓦成本越來越低,電站收益出現波蕩,用戶的需求也開始發生了微妙變化,單瓦成本在未來不會是用戶唯一訴求。

隆基最早提到了深度滿足客戶需求。

2023年10月以來,隆基連續發布Hi-MO X6防積灰和耐濕熱組件、Hi-MO 9等,憑借外表美觀、轉換率高、安全可靠等優勢,滿足不同客戶、不同應用場景的需求。

產能過剩局

根據工信部數據,2023年上半年,多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為60.6萬噸、253.4GW、224.5GW、204GW,增幅均超65%。各機構對2023年全球光伏新增裝機預測在280-350GW之間。

僅從產量數據來看,2023年光伏產業鏈各環節已經非常明顯。這其中還不乏擴更大規模的產能。

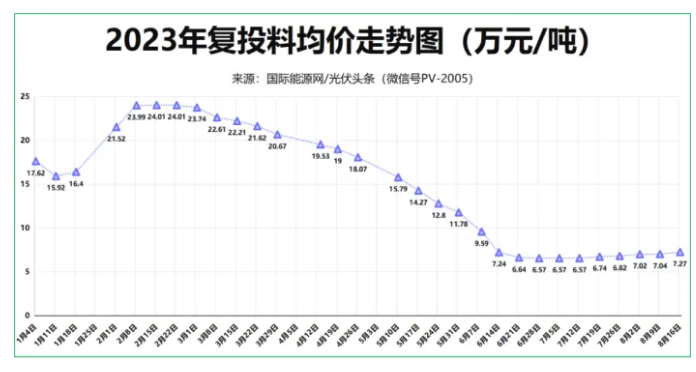

產能過剩,已經成為懸在光伏行業頭上的達摩克利斯之劍。受此影響,硅料、硅片、電池、組件各環節價格大幅下降。以致密料為例,價格從30.51萬元/噸,跌至6.64萬元/噸,跌幅高達78.24%;硅片、電池價格同樣腰斬。組件中標價格從2元/W的高位跌至1.2元/W左右。

產業鏈價格持續走低,下游降價預期提升,各環節經營壓力巨大。今年上半年通威、大全能源、新特能源等硅料巨頭業績漲幅均大幅下跌,單純組件企業也出現了營收下滑的現象。

光伏企業如何應對“產能過剩局”,產能過剩又對行業產生了哪些影響呢?

1、用擴產淘汰落后產能

國際能源網/光伏頭條(PV-2005)長期關注光伏制造業的擴張情況。從2022年下半年以來,光伏企業掀起了一輪的擴產潮。進入2023年之后,光伏制造業擴產呈現出擴產規模更大,技術路線先進,產業布局趨于集中的特點。

截止目前,2023年,隆基綠能、通威股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、愛旭股份、正泰新能等頭部企業已經官宣了多個百億元擴產項目,其中多為一體化產能。甚至包括晶澳科技、阿特斯、晶科、通威從硅片到組件端的一體化項目。這些項目通過高集中度、規模效應達到降本的目的。

從技術方面而言,當前處在新一輪技術迭代周期。擴產的企業爭相擁抱新技術產能,特別是當前處于優勢的TOPCon技術更是受到擴產企業的追捧。

據國際能源網/光伏頭條(PV-2005)統計,截止上半年,有59家企業布局和規劃TOPCon電池項目,總計產能達到940.5GW,涉及投資金額4398.82億元。據統計,截止2022年底,我國光伏電池產能為490.47G,如果簽約規劃的TOPCon產能落地,則意味著在短期內N型TOPCon就將完成技術迭代,成為新的主流技術。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號