人類(lèi)的食物是多種多樣的,史前時(shí)代更是這樣。不過(guò),即使在史前時(shí)代,食物加工也有一個(gè)過(guò)程。如果說(shuō)在以狩獵為主要謀生手段的時(shí)代,肉類(lèi)和采集品加工比較簡(jiǎn)單的話,那么農(nóng)耕興起以后農(nóng)產(chǎn)品加工就比較復(fù)雜了。因?yàn)檗r(nóng)作物果實(shí)多有硬殼,這是不能食用的,必須精心去掉外殼,又要保護(hù)子粒,有些還要進(jìn)一步加工為面粉,從而有一系列食物加工工具和技術(shù)。從目前的考古發(fā)現(xiàn)看出,我國(guó)史前時(shí)代有三大類(lèi)食物加工工具:石磨盤(pán)與石磨棒、杵臼和研磨器,從民族學(xué)資料看,還有一種加工樹(shù)面的工具。

一、石磨盤(pán)

一提起石磨盤(pán),總認(rèn)為是農(nóng)業(yè)民族的發(fā)明,其實(shí),它在舊石器時(shí)代晚期就出現(xiàn)了,當(dāng)時(shí)的石磨盤(pán)是研磨采集品的工具。如山西下川舊石器時(shí)代晚期遺址就出土過(guò)石磨盤(pán)[1],距今二萬(wàn)多年,農(nóng)業(yè)發(fā)明以后,人類(lèi)自然會(huì)把石磨盤(pán)作為糧食加工工具,而且流傳甚廣。

在新石器時(shí)代的石制工具中,大而劃之,有三大類(lèi):翻耕農(nóng)具、收割農(nóng)具和加工谷物工具。據(jù)統(tǒng)計(jì)新鄭裴李崗新石器時(shí)代遺址共出土216件石器,其中石磨盤(pán)、石磨棒88件,占石器總數(shù)的40.1%;密縣莪溝遺址出土133件石器,其中石磨盤(pán)、石磨棒20件,占石器總數(shù)的20%;河北武安磁山遺址出土1321件石器,其中石磨盤(pán)、石磨棒137件,占石器總數(shù)的10.4%。在其他新石器時(shí)代遺址中也有不少發(fā)現(xiàn)。這些事實(shí)說(shuō)明,石磨盤(pán)、石磨棒數(shù)量多,體形大,在當(dāng)時(shí)石器中占有突出地位[2]。

從全國(guó)范圍看,石磨盤(pán)有幾種類(lèi)型:

一種是有足石磨盤(pán),盤(pán)面較大,多為長(zhǎng)方形,或者兩頭圓,或者一頭尖一頭圓,下面有四個(gè)足,制作精美,為遠(yuǎn)古石磨盤(pán)之姣姣者。主要發(fā)現(xiàn)于河北磁山、河南莪溝、山東北辛等文化中。

一種是長(zhǎng)三角形,體形也較大,但無(wú)足,發(fā)現(xiàn)地區(qū)同上。

一種是馬鞍型石磨盤(pán),體形較大,有些長(zhǎng)半米許,呈方形或長(zhǎng)方形,平面兩頭高,中間低,如騎馬用的坐鞍,主要發(fā)現(xiàn)于東北、內(nèi)蒙和西北地區(qū)(圖1)。

一種是不規(guī)則形石磨盤(pán),其特點(diǎn)沒(méi)有一定規(guī)范,大小不一,取自然石板為之,加工粗糙,主要流行于黃河流域及其以北地區(qū)。

那么石磨盤(pán)是怎么使用的呢?過(guò)去簡(jiǎn)單的解釋是,把粟、黍放在石磨盤(pán)上,然后以石磨棒碾壓,即可加工為小米和黃米。事實(shí)上并不那么簡(jiǎn)單。這里不妨看看民族學(xué)資料。

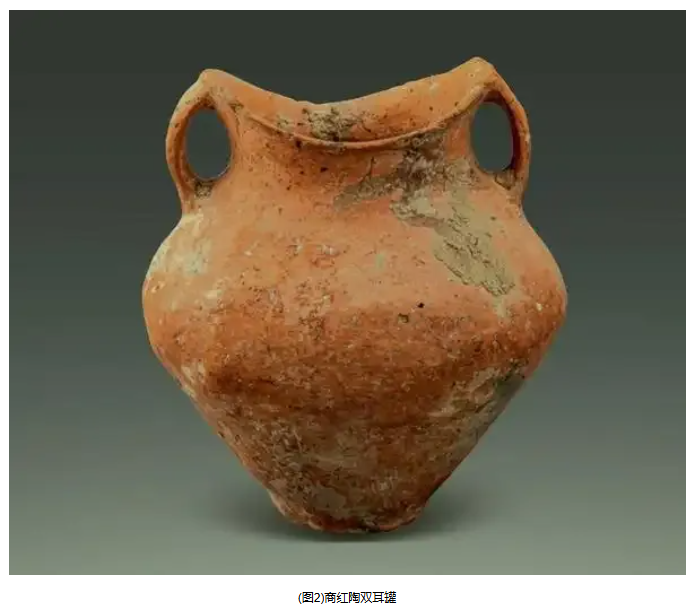

云南獨(dú)龍族、怒族還使用石磨盤(pán)加工糧食,但是該族認(rèn)為粟子皮難脫殼,在研磨前必須有一個(gè)烘干階段,具體有兩種方法:一是把粟子放在火塘上方的烘干架上,長(zhǎng)期烘烤;另一種是架起石板鍋,下邊點(diǎn)火,把粟放在石板鍋上炒半小時(shí),直到干燥為止,這樣再放在石磨盤(pán)上研磨兩、三遍就能去殼留米。這些都是婦女的工作。這種烘干法,在加工稗子、青稞上也是必不可缺少的。如獨(dú)龍族認(rèn)為稗子殼比粟殼還難脫掉,加工前必先用溫水浸泡一下,使其軟化,接著倒出水份,把燒紅的木炭摻入稗子內(nèi),上邊還蓋有紅炭,這樣稗子殼才裂開(kāi),最后放在石磨盤(pán)上脫殼。藏族加工青稞的方法也極其復(fù)雜:第一步是洗凈;第二步曬干;第三步炒青稞。該族有一種雙耳夾砂陶罐(圖2),專門(mén)用來(lái)炒青稞。使用時(shí),先把陶罐架在火塘上燒烤,待到熾熱時(shí)倒進(jìn)青稞,操作者雙手提起陶罐雙耳,上下左右搖幌,使青稞在罐內(nèi)翻動(dòng)、炒熟;第四步倒在簸箕里,去砂;第五步用杵臼脫皮;第六步研為糌粑[3]。北方加工糜子也要炒干。羅布桑卻丹《蒙古風(fēng)俗鑒》卷二稱糜子為蒙古米,“其做法是,把糜子燥炒,把細(xì)砂子放在鍋里加火燒成高溫,然后把糜子放進(jìn)去炒,炒時(shí)發(fā)出的聲音也很大,拿出來(lái)再用臼去皮,則成炒米,做為日常的食品。”由此推之,史前時(shí)期加工粟黍過(guò)程中,應(yīng)包括兩個(gè)過(guò)程:一是曬干或炒干,二是研磨,石磨盤(pán)僅是進(jìn)行第二道加工的工具,第一道加工則使用比較堅(jiān)固的炊具。

令人不解的是,裴李崗文化的石磨盤(pán)為什么有四個(gè)足呢?民族學(xué)資料告訴我們,石磨盤(pán)并不是放置在地上,而是放置在皮革上或竹編的器皿內(nèi),獨(dú)龍族就是這樣。其用意有二;一是防止滑動(dòng),放置平穩(wěn);二是谷物不會(huì)落在地上,便于收拾。有足石磨盤(pán)顯然是放在皮革上或編織器皿內(nèi),有足不易滑動(dòng),而且石磨盤(pán)與器皿之間有一定空檔,可以堆放磨好的小米。

在八千年前的裴李崗文化有相當(dāng)精制的石磨盤(pán)和石磨棒,但是兩千年之后的仰韶文化卻不見(jiàn)有足石磨盤(pán)了,當(dāng)時(shí)出土的石磨盤(pán)不僅數(shù)量少,而且制作粗糙,形制不一致。這是令人費(fèi)解的。作者認(rèn)為有兩條原因:

首先,仰韶文化農(nóng)業(yè)比裴李崗文化農(nóng)業(yè)進(jìn)步,從當(dāng)時(shí)大量使用石刀、陶刀來(lái)看,收割量空前增加,糧食加工也繁重多了,這時(shí)不僅應(yīng)用石磨盤(pán)、石磨棒,也應(yīng)用石磨餅,即考古發(fā)掘的石盤(pán)狀器,這種工具數(shù)量特別多,如在三門(mén)峽朱家溝一次就采集30多件,廟底溝仰韶文化出土2230件盤(pán)狀器,數(shù)目多得驚人。在其他仰韶文化遺址也出土很多盤(pán)狀器。有人說(shuō)它是刮削器,但盤(pán)狀器厚鈍,無(wú)刃,顯然不是刮削器。有人說(shuō)它是敲砸器,稱為“石錘”,但是普遍沒(méi)有錘擊痕跡,所以也不象敲砸器。盤(pán)狀器多以扁圓礫石制成(圖3),一面或兩面有磨痕,其他為自然面,當(dāng)為手握工具,可在石磨盤(pán)上、器皿內(nèi)或皮口袋內(nèi)研磨粟、黍,可達(dá)到石磨盤(pán)、石磨棒研磨粟黍的同樣效果[4]。據(jù)說(shuō)在河南西部山區(qū),有些農(nóng)民以鞋底在石板上研磨粟子,也可加工為小米。盤(pán)狀器顯然比鞋底優(yōu)越得多,說(shuō)明盤(pán)狀器是仰韶文化的一種谷物加工工具。

其次,在中原新石器時(shí)代晚期,不僅石磨盤(pán)、石磨棒明顯減少,在質(zhì)量上也粗糙異常,說(shuō)明作為研磨工具的石磨盤(pán)和石磨棒有衰落之勢(shì),這種情況并不意味著糧食加工減少,恰恰相反,考古發(fā)掘記實(shí),當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)有很大發(fā)展,產(chǎn)量有增無(wú)減,石磨盤(pán)的衰落,只說(shuō)明它已經(jīng)不是主要的加工工具,它逐漸被淘汰了,代之而起的是新式的加工工具———杵臼的出現(xiàn),從而引起了谷物加工技術(shù)的重大變化。

二、杵臼

石磨盤(pán)、石磨棒雖然歷史悠久,應(yīng)用廣泛。但是從文獻(xiàn)上看,缺乏記載,僅從民族學(xué)資料能看到具體情形。石磨盤(pán)的缺點(diǎn)是容納谷物少,容易外溢,碾磨效果差,隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展,谷物加工的需要,木作和石器加工技術(shù)的改進(jìn),又發(fā)明了新式谷物加工工具———杵臼。

在文獻(xiàn)中,有不少發(fā)明杵臼的傳說(shuō):

《易·系辭》:“斷木為杵,掘地為臼。”

《世本》:“雍父作舂杵臼。”

《桓譚新論》:“宓犧制杵臼之利,后世加巧,借身踐踏,而利十倍。”

從上述傳說(shuō)看出,杵臼是伏羲發(fā)明的,遠(yuǎn)在漁獵和采集時(shí)代就存在了,杵臼為兩種工具,杵為一根木棒或石棒,臼是掘地成坑,后來(lái)又發(fā)明了石臼。就操作方式而言,杵是由一手或雙手握著在臼內(nèi)舂谷物,俗稱手碓,如佤族、哈尼族、彝族、黎族還使用這種手碓(圖4)。后來(lái)將杵安一長(zhǎng)柄,以腳踩踏,利用杠桿原理在臼內(nèi)舂谷物,變成腳碓,《桓譚新論》所說(shuō)的“借身踐踏”,就是指腳碓而言,這已經(jīng)是比較巧妙的舂米方法,出現(xiàn)是比較晚的。

杵臼是什么時(shí)候發(fā)明的?這要通過(guò)考古資料加以論證。近一、二十年考古學(xué)家發(fā)掘出不少有關(guān)杵臼史料。在南寧豹子頭遺址出土一件石杵,桂林甑皮巖也出土過(guò)石杵,兩個(gè)遺址距今在10000至9000年左右,說(shuō)明杵臼由來(lái)已久。到新石器時(shí)代時(shí)期杵臼相當(dāng)普及,如河姆渡出土一件木杵,長(zhǎng)90.2厘米,杵頭8.3厘米,中間柄徑5厘米,這是我國(guó)目前發(fā)現(xiàn)的最早的木杵,其形制與海南黎族的木杵相若。距今七千年之久。臼是什么樣的?目前還不夠明確。基本有三種質(zhì)地:一種是木制的,今已無(wú)存;一種是“掘地為臼”,在河姆渡遺址T224層發(fā)現(xiàn)一個(gè)鋼盔“柱礎(chǔ)”,有的學(xué)者認(rèn)定為“地臼”。類(lèi)似地臼在其他地方也有發(fā)現(xiàn),如江蘇邳縣大墩子一處居住面有三個(gè)火燒過(guò)的土窩,其中有的還放置石杵。河南成皋廣武出土一處地臼,直徑20厘米,深5厘米,皆經(jīng)火燒制,周邊突出。在湖北宜昌紅花套遺址也出土過(guò)杵臼,杵已變?yōu)榛覡a,長(zhǎng)1.4米,中寬0.14厘米。地面有兩個(gè)地臼,呈鍋底狀,四周堅(jiān)硬、光滑,具有地臼特征。另一種是陶臼。如河姆渡遺址出土一種陶盆,碩大,厚重,敞口,小底,口徑42厘米,高22厘米,有人認(rèn)為這就是當(dāng)時(shí)的陶臼。類(lèi)似陶臼在舟山白泉、杭州錢(qián)山漾等良渚文化遺址也有出土。在湖北關(guān)廟山屈家?guī)X文化也出土一件陶臼(圖5),看來(lái)陶臼還是存在的。由于陶質(zhì)較脆,舂擊谷物時(shí),陶臼是否能承受得了?在蘇南地區(qū)民俗文物中,有一種“窖臼”,就是陶制的臼具,可以舂稻米,可證陶臼是可以舂谷物的。

有一種比較流行的觀點(diǎn),認(rèn)定杵臼為長(zhǎng)江流域史前居民的發(fā)明,杵臼起源于南方。不過(guò),在黃河流域史前時(shí)代也有杵臼出土,其年代也早于河姆渡文化。如山東北辛遺址出土一件石杵,就比河姆渡的木杵為早。在河北磁縣下潘汪仰韶文化遺址出土4件石杵。山西西王村仰韶文化遺址也出土一件石杵,在西安半坡、晉南西陰村仰韶文化、遼寧凌源安杖子和內(nèi)蒙龍山文化遺址出土過(guò)石臼[5]。

不難看出,杵臼在我國(guó)南北方都有發(fā)現(xiàn),目前還不能確認(rèn)起源于一個(gè)地方,但是起源于農(nóng)業(yè)部落是肯定的。那么是否有一種地臼呢?土坑、甚至燒制的地穴是否能承受住木杵、石杵的舂擊?為此引用一些民族學(xué)資料,加以說(shuō)明。

海南黎族從事稻作生產(chǎn),禾穗割下以后,先掛在禾架上曬干,然后以穗的形式,移入倉(cāng)房保存。每當(dāng)食用時(shí),再把禾穗取出來(lái),在場(chǎng)院曬干,然后用腳脫粒,或者用木槌敲擊下來(lái)。稻谷脫下來(lái)后,要用簸箕除去雜質(zhì),然后放在木臼內(nèi)舂成米,方法是把木臼置于院內(nèi),裝上稻谷,然后婦女站于木臼旁,雙手握住木杵,一上一下地舂米。為了加快舂米過(guò)程,有時(shí)幾個(gè)人同時(shí)舂米。在這里,杵臼是木制的,其中的臼較大,由一段獨(dú)木挖制的,所用工具是鐵斧,刨一點(diǎn),用炭火燒一層,再刨一層,再燒一層,直到砍成木臼為止[6]。

云南拉祜族、佤族、哈尼族基本應(yīng)用木杵木臼,其中的苦聰人還在地上挖一個(gè)土坑,夯實(shí),內(nèi)墊一張光板皮革,然后把糧食倒入地臼內(nèi),以木杵舂米。這種臼裝糧食多,便于提皮子倒糧食。

四川涼山彝族有兩種杵臼:一種是小形杵臼,以石挖臼,杵是天然河光石,這是舂面和辣椒的工具,也可舂擊鹽巴;另一種是木制杵臼,杵以木桿砍制,兩頭粗中間細(xì),木臼是由一段獨(dú)木挖制的。

通過(guò)以上例證看出,地臼確實(shí)存在,但是并不是一般意義的掘地為臼,而是在挖地臼后,要在地臼內(nèi)墊一張獸皮,這樣才使地臼堅(jiān)固、耐用。不過(guò),從民族學(xué)資料看,主要是石制杵臼,或者是木制杵臼。我國(guó)史前的杵臼,也應(yīng)該以木杵臼為主要形式,其次才是石杵臼、地臼,由于木杵臼容易腐爛,沒(méi)有保存下來(lái),這正是新石器時(shí)代時(shí)期缺乏谷物加工工具的原因。

杵臼的功能,主要是加工粟、黍和高粱,正如前面所說(shuō),粟、黍先要干燥,然后才能脫殼,也可將小米、黃米研磨為面粉。大豆也是史前的食物,其葉可做湯吃,豆粒則要煮吃或煮粥,一般也要經(jīng)過(guò)杵臼加工。

三、研制樹(shù)粉

在考古發(fā)掘中,除了有石磨盤(pán)、杵臼、擂缽等食物加工工具外,還有形形色色的敲砸器、砍砸器、盤(pán)狀器,過(guò)去通常把它們列為生產(chǎn)工具,其實(shí)它們也是與飲食文化分不開(kāi)的。如貴州苗族采集許多植物,這些植物有些可直接食用,有些有毒,或者有苦澀味,必經(jīng)過(guò)敲擊、泡洗、過(guò)濾才能食用。云南獨(dú)龍族、西藏珞巴族食用的樹(shù)粉更要經(jīng)過(guò)精細(xì)的加工。

過(guò)去獨(dú)龍族以“阿雷”為主食,“阿雷”漢意為董棕樹(shù)粉。董棕樹(shù)是一種高大的樹(shù)木,屬于熱帶或亞熱帶植物,生長(zhǎng)周期較慢,一般要長(zhǎng)十年才能使用。其加工過(guò)程有四個(gè)步驟:

第一步是砍伐樹(shù)木

砍伐者手提砍刀,到森林中選擇較粗壯的董棕粉,先在樹(shù)根處砍一刀,如果在刀刃上出現(xiàn)白色樹(shù)漿,就認(rèn)為應(yīng)該有董棕樹(shù)粉,具有砍伐價(jià)值,從而將根部砍斷,把樹(shù)放倒,進(jìn)而又從樹(shù)梢試刀,在哪里出現(xiàn)樹(shù)漿,就從哪里砍去樹(shù)頭,留下的樹(shù)干就是提取董棕樹(shù)粉的原料。但是要曬干,便于加工。

第二步砍削樹(shù)蕊

砍倒董棕樹(shù)后,再截為若干段,每段樹(shù)干長(zhǎng)七、八十里米,然后把每段樹(shù)干劈為四半。曬干后,男子取一段樹(shù)段,以兩腳踩住兩頭,然后用“闊”砍下樹(shù)蕊,如果靠近樹(shù)皮的地方過(guò)硬,則用砍刀砍削,最后把樹(shù)蕊堆在芭蕉葉上,把樹(shù)皮丟棄。這里所用的“闊”,是在一個(gè)鶴嘴鋤式木柄上,橫安一塊長(zhǎng)方形石片,無(wú)刃,加工者手握木柄,以其敲擊董棕樹(shù)蕊。這是一種古老的復(fù)合工具,相當(dāng)于敲砸器。

第三步洗出董棕粉

在靠近山泉的下方,搭一個(gè)竹木架,如工作臺(tái),臺(tái)面以竹篾編成,四周略高,中央偏低且留一小孔。接著把董棕樹(shù)蕊放在臺(tái)面中央,但用芭蕉葉把工作臺(tái)圍起來(lái),又從山泉處引來(lái)一竹枧,不斷往樹(shù)蕊上沖水,加工人則用雙腳反復(fù)踩蹉董棕樹(shù)蕊,使其中的淀粉沿中央小孔流下來(lái)。在工作臺(tái)下,中央地上墊兩塊石頭,石頭上放一個(gè)敞口竹筐,筐較密實(shí),底部與沉淀槽相連。該槽以竹或董棕樹(shù)皮制成,由幾段交叉連接,它們正好接住了流下來(lái)的淀粉,其中以第一、二木槽積累下來(lái)的淀粉最多。

第四步烘干淀粉

當(dāng)停止踩踏、過(guò)濾以后,把木槽內(nèi)的淀粉放在麻布上,緊緊包住,放在平坦處,再壓以重石,把其中的水份擠凈,淀粉呈塊狀,以刀切成兩半,放在火塘旁邊烘干,這樣方便于貯藏、食用[7]。

董棕樹(shù)粉,可以做餅烤吃,也可以與其他糧食混著煮吃。張家賓《滇南北段未定界境內(nèi)之現(xiàn)狀》中稱董棕樹(shù)為“阿秀”:“阿秀,樹(shù)名,高丈余,大如小柱,直徑約五、六寸。吃法將樹(shù)砍倒,去其皮,舂如粉,和以水,俟十日糟濫后,以之為粥,或?yàn)轲D而食之,滋養(yǎng)料也富。”

類(lèi)似董棕粉式的食物加工,在遠(yuǎn)古時(shí)期也會(huì)存在過(guò),其加工工具主要是敲砸器,在浙江河姆渡文化中出土不少鹿角鶴嘴鋤柄,其上應(yīng)該安裝石質(zhì)器頭,它很可能是敲擊工具。另外在仰韶文化出土很多盤(pán)狀器、圓形敲砸器、石棒,有些可能是揉皮工具,有些可能是采集品的加工工具。

四、研磨器

在我國(guó)史前考古中,還常見(jiàn)一種研磨器,過(guò)去多定名為擂缽,也有稱為過(guò)濾器、刻槽器、刻槽盆、沉濾器者,其實(shí)它是一種食物研磨工具。《玉篇》卷六:“擂,研物也。”《辭海》:“擂,研碎,如擂缽。擂缽,擂成細(xì)末。”擂缽在食物加工中占有重要地位。

考古發(fā)現(xiàn)的研磨器,其共同點(diǎn)都是以灰色泥質(zhì)陶制成的,內(nèi)壁有刻槽,口部有流,但是形狀、大小不一,主要有三種形式

一種是敞口直筒型,如在河南淮陽(yáng)平糧臺(tái)、臨汝煤山、淅川下王崗、湖北京山屈家?guī)X文化都有出土,該類(lèi)器物較小,容量不大。

一種是盆狀型,簡(jiǎn)稱盆狀研磨器,如鄭州大河村、洛陽(yáng)王灣、矬李、杞縣鹿臺(tái)崗等遺址均有出土,器形較大,容量多,是較大的研磨工具。

一種缽狀型,在臨汝煤山、鄖縣青龍泉文化遺址均有出土。此器較小,容量有限,但出土數(shù)量不少[8]。

這些器物是做什么的呢?目前有兩種說(shuō)法:一種認(rèn)為是澄濾器,先在其內(nèi)釀酒,待發(fā)酵后,再把酒過(guò)濾出來(lái);另一種認(rèn)為是研磨器,是搗碎礦物或食物的器皿。上述看法是值得研究的。

首先,遠(yuǎn)古時(shí)期雖然已發(fā)明了酒,出現(xiàn)了酒器,但是當(dāng)時(shí)的酒屬于甜酒或水酒性質(zhì),這兩種酒都不必復(fù)雜的過(guò)濾。甜酒是把糧食釀成酒后,把酒糟與酒水和起來(lái)一起吃用,是不過(guò)濾的;水酒

則是在釀好酒后,往其內(nèi)加水,使酒與水摻和起來(lái),一般是倒出酒水,或者往其中插一竹竿而飲服,也是不過(guò)濾的,所以上述研磨器不是釀酒器具。是否是研磨器呢?這也要具體分析。因研磨用途很廣泛,研磨礦石?還是研磨食物?兩者分別很大。陶器較脆弱,耐磨性差,用它搗碎或研磨礦石是不可能的,那么,是否是研磨糧食的工具呢?由于有石磨盤(pán)、杵臼流行,看來(lái)這些器皿也不是研磨糧食的工具,而有其他用途,這一點(diǎn)可從民族學(xué)資料上加以說(shuō)明。

在我國(guó)南方、西南民族地區(qū),廣泛流行一種研磨食物的工具,因其大小不同,也有不同的名稱。大而分之,有三種形式:

一種是陶擂缽,以陶制成,器形較小,與一般飯碗一樣大,其內(nèi)有刻槽,是研磨辣椒、姜、蒜、干魚(yú)的工具。在廣東瑤族,海南黎族,廣西壯族、瑤族,貴州侗族、苗族、布依族和云南傣族、彝族地區(qū)廣泛使用。它有點(diǎn)類(lèi)似杵臼,但很小。

一種是研磨盤(pán),也應(yīng)用于上述民族地區(qū),在湖南某些民族地區(qū)也相當(dāng)流行。其形狀如陶盆,內(nèi)有很密集的陰紋槽,當(dāng)婦女粉碎南瓜、芋頭和薯類(lèi)食物時(shí),往往手持上述食物,在盆內(nèi)研磨,還使淀粉類(lèi)食物從流口處倒出來(lái)。

另一種是研磨缸,這種缸較大,以陶瓷燒制,內(nèi)也有溝槽,壯族、布依族、苗族、瑤族、侗族在秋收后,把新鮮的芋頭、白薯洗干凈,在缸內(nèi)研成芋漿、薯漿,澄清后,把浮水倒掉再以細(xì)布過(guò)濾,下沉的淀粉可蒸成粉皮,或者以漏孔制成粉條。

在福建、廣東還有一種擂茶,所用的工具是茶缽,由擂缽和擂棒組成,均以陶制成,擂缽如盆狀,厚重,內(nèi)壁有溝槽。飲茶時(shí),將茶葉、生米、姜、鹽、芝麻放在擂缽內(nèi),以擂棒舂碎,煮沸,過(guò)濾后即可飲用。在這里加工方法不是磨而是舂。”[9]。

上述擂缽、研磨盆和研磨缸說(shuō)明,這些工具首先是研磨食物的工具,其次又有沉淀作用,說(shuō)明是一器兩用,具有多種功能。其內(nèi)的溝槽,既有耐磨作用,又可充當(dāng)銼菜板。可是,其中有兩種方法:一是研磨法,手握食物在溝槽上反復(fù)搓擦,另一是以擂棒在擂缽內(nèi)舂擊。

這些資料對(duì)印證考古發(fā)現(xiàn)的擂缽有重要借鑒。

那么,遠(yuǎn)古時(shí)期用研磨器加工什么食物呢?主要是芋薯類(lèi)。我國(guó)廣大地區(qū)都生長(zhǎng)芋薯植物,它們是遠(yuǎn)古人類(lèi)最重要的食物之一。起初是采集野生芋薯,如云南拉祜族采集的野薯重達(dá)幾十公斤。《諸羅縣志·民俗》臺(tái)灣高山族以芋薯為口糧,“餓則生姜嚼水,佐以草木之食,云可支一月,或以煨芋為糧。”后來(lái)開(kāi)始人工種植。不難看出,芋薯是遠(yuǎn)古和古代的重要食物,除“煨芋為糧”外,也經(jīng)過(guò)研磨、沉淀、過(guò)濾而加工為粉狀食物,這樣會(huì)更適合食用,有助于消化。所以,考古所發(fā)現(xiàn)的缽狀研磨器、盆狀研磨器,應(yīng)稱為研磨缸、研磨盆,是一種加工芋薯類(lèi)食物的加工工具,至于小巧的擂缽,可能是研磨鹽巴、辣椒等調(diào)料的工具,因?yàn)樘?不會(huì)是糧食加工工具。

手機(jī)資訊

手機(jī)資訊 官方微信

官方微信

豫公網(wǎng)安備41019702003604號(hào)

豫公網(wǎng)安備41019702003604號(hào)