近日,燕山大學實驗室高壓科學中心田永君院士團隊聯合南京理工大學、寧波大學的研究人員在超硬材料領域實現重大突破:成功合成出硬度達276 GPa的超細納米孿晶金剛石塊材,刷新了材料硬度的世界紀錄。

相關研究以“Enhancing the hardness of diamond through twin refinement and interlocked twins”為題,于2025年1月3日在Nature Synthesis在線發表。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s44160-024-00707-1。

金剛石是自然界中最硬的材料,在機械加工、油氣開采和地質勘探等領域有著廣泛應用。單晶金剛石的硬度因晶體取向不同而異,介于60-120 GPa之間。長期以來,科研人員一直在探索如何合成出硬度更高的金剛石材料。晶粒細化作為提升金剛石硬度的經典方法,卻在納米尺度遇到了瓶頸:過高的晶界能量會促使晶粒長大,阻礙了進一步細化,從而限制了硬度的提升空間。

面對這一技術難題,田永君院士團隊另辟蹊徑,開創了孿晶細化的新途徑。與傳統晶界相比,孿晶界具有更低的界面能量,為材料的超細化提供了新的可能。團隊前期研究已經證實這一方法的可行性——他們成功合成了平均孿晶厚度僅5納米的金剛石塊材,其硬度達到200 GPa,是天然金剛石的兩倍。

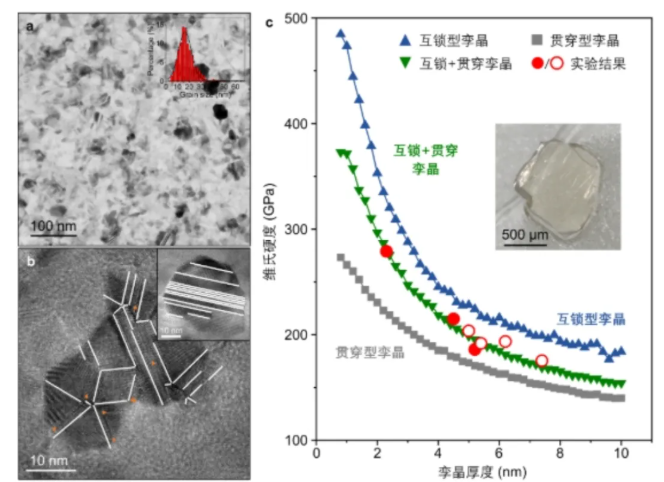

在最新研究中,研究團隊通過精確控制洋蔥碳前驅體尺寸并進行高壓相變,成功合成出具有突破性性能的超細納米孿晶金剛石塊材:平均晶粒尺寸18納米,平均孿晶厚度僅2.3納米,硬度高達276 GPa。通過電鏡觀察,他們發現樣品中既有貫穿型孿晶,也有互鎖型孿晶,其中互鎖型孿晶占主導地位。對比實驗進一步證實了這種結構的關鍵作用:用金剛石粉為原料制備的納米晶金剛石,盡管晶粒同樣細小(24納米),但由于缺乏密集的互鎖型孿晶結構,硬度僅為125 GPa。

這一突破不僅刷新了硬度紀錄,更為突破共價材料硬度極限開辟了新思路。通過孿晶組織的細化和類型調控,研究團隊開創了提升材料性能的新途徑,這對超硬材料的未來研發具有重要指導意義。

該研究獲得國家自然科學基金(52288102、52325203、52090020)、國家重點研發計劃(2018YFA0703400、2023YFA1406200)、河北省自然科學基金(E2022203109、E2023203256、E2023203126)等項目資助。燕山大學應盼、李寶忠和馬夢冬為共同第一作者,仝柯、趙智勝和徐波為通訊作者;潘益龍(寧波大學)和唐國棟(南京理工大學)為共同通訊作者。

圖釋:超細納米孿晶金剛石的顯微組織結構和維氏硬度。a) STEM明場像展示了樣品的整體微觀形貌,插圖為統計獲得的晶粒尺寸分布,平均晶粒尺寸為18 nm。b) 高分辨TEM照片顯示了樣品中的特征孿晶結構:主圖為占主導地位的互鎖型孿晶,插圖為局部區域觀察到的貫穿型孿晶。c) 基于位錯模型計算的硬度隨孿晶厚度的變化及實驗測得的硬度數據,插圖為超細納米孿晶金剛石樣品的光學照片。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號