因為工作面對的重工行業,這兩年嘛,大多數行業都不大行,唯有造船一枝獨秀。

那為啥造船會出現這波熱火朝天,這個狀態還要持續多久?今天來梳理梳理。

1

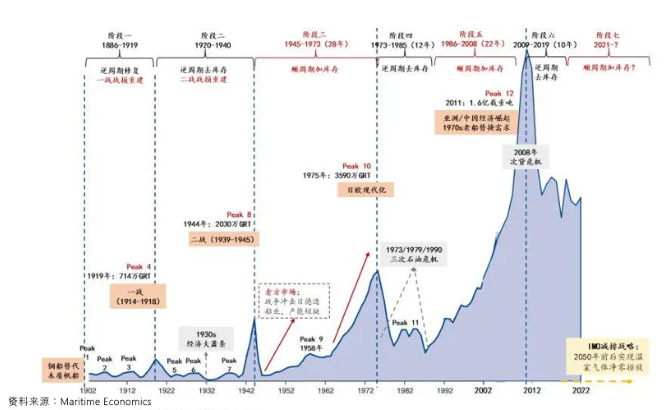

造船是典型的周期行業。歷史悠久,跨越幾個世紀。周期的頂部,供不應求,日進斗金。底部的時候產能過剩,資金斷裂。

先來看看歷史周期:

19世紀初,有了鋼鐵,蒸汽機,開始有機械動力的大船,海上貿易持續發展。還有一戰的拉動,到1919年,船舶制造業震蕩上行。

1920開始,一戰后歐洲各國重建對造船持續投入,供應端過剩,又疊加29-33年的金融危機,造船出現了20年的低迷期。

二戰期間,打仗需要,船舶需求達到頂峰。歐洲和日本戰后重建,經濟復蘇帶來的貿易,讓船東開始下單,行業持續向好。1973年訂單到了歷史高位。

直到1973年出現石油危機,造船經歷了一輪20年的快速上漲。資本不斷涌入,還有韓國作為新的玩家入場,讓船舶制造形成過剩壓力,進入漫長的調整期。造船產量下滑,新船價格跳水,大量船廠倒閉。

從90年代開始,亞洲四小龍崛起拉動貿易回暖。70年代造的一批老船要更新,造船開始起來。小龍體量有限,真正拉動持續增長的是中國這條大龍。2001年加入WTO,中國工業化進程提速,對鋼鐵,有色金屬,能源原材料的旺盛需求把市場盤活了。帶動全球航運和造船進入繁榮期。

2008年的金融危機當頭一棒直接打了個斷崖式下滑。雖然有中國的4萬億,以及各種努力掙扎,出現短暫復蘇,但是整體還是下行。

2

那這一輪上漲是啥情況?

本來2020年來了疫情,航運公司打算勒緊褲腰帶過日子的。結果意外港口亂了,運力出現缺口,帶動集裝箱船為首的航運價格飆升,航運公司盈利快速改善,有錢,擴張意愿強烈,新船訂單快速上漲。

接著俄烏開始打仗,歐洲要采購美國等地的LNG替代俄羅斯管道氣,市場對LNG船的需求又大幅增加。紅海摩擦,把運輸路程拉長,全球航運運距拉長,周轉量需求增加,油輪,散貨船跟在后面開始接力。造成現在市場上的訂單火熱。

這是火熱的原因?

上面是表面原因,來看看這次火熱的內在動力:

1. 老船要拆。

08年以前造的那批船,算算到現在十幾二十年了。

一般情況下,船齡5年要進塢檢驗,10年中等修理,15年20年要大修才能通過檢驗。老船維護費用昂貴,所以船東一般會把15-20年的船轉賣或拆掉。從上次造船的周期曲線弧度有多大這次拆船弧度就應該有多大。

2. 環保需求。

這幾年關于環保的要求陸續出來,而且開始強制執行。能效指標,壓載水,脫硫塔,碳減排。

2018年IMO已經開始了臨時性部署,三步曲:

-通過執行新船能效設計指數(EEDI)后續階段降低船舶碳排放強度。

-降低單位航運船舶碳排放量:到2030年,每單位運輸活動平均CO2的排放與2008年相比降低40%,并力爭到2050降低70%。

-降低全球航運碳排放總量,到2050年,航運溫室氣體總排放與2008年相比至少減少50%。

2021年,又設定了兩個碳排放監測指標:現有船舶能效指數(EEXI),年度運行碳強度指數(CII)評級。

而現在全球僅20%的現役船舶符合EEDI,EEXI的需求,未來存量置換需求巨大。

歐盟2024年起,將航運業納入碳排放交易體系(EU ETS),停靠歐洲碼頭的船舶需為其排放的二氧化碳等溫室氣體購買并繳納碳配額,超出額度的將面臨罰款。量化指標考核會強制增加排放不達標準的老舊船舶的運營成本,逼著船東更新船隊。

另外,替代燃料技術路線行業還沒有形成統一意見。目前探索中主要有LNG,LPG,甲醇,生物燃料,氫能,氨,燃料電池。生物燃料,氫能,燃料電池短期技術不成熟,成本高。雙燃料LNG占據主要市場,甲醇動力船舶開始規模化應用,液氨動力船舶由于主機技術等尚未成熟暫未出現大規模訂單,遠期或將進一步走向液氫等低碳/零碳燃料方案。等以后確定好了,那會是個船隊徹底更新問題。

3

為啥這次訂單都到中國來了?

船舶工業是被世界各國作為戰略性產業來發展的,用于政治,經濟,軍事。現代造船工業發展和全球產業轉移基本一致。經歷了從英國,日本,韓國,中國的轉移。

19世紀中葉以前,美國森林資源豐富,那時候的帆船時代。美國是造船產量之首。到19世紀下半葉,鐵質,機動海船替代了木制船,英國在冶金,蒸汽機方面以及現代產業工人的優勢下,造船產量迅速提升,成為世界第一大造船國,制造出震驚世界的泰塔尼克號。

日本是在明治維新,應對外國商品傾銷還有買英國軍艦貴,大力推動本國造船業。政府引導和技術引進,完成造船工業體系建設。受益于一戰戰時經濟繁榮,造船業迅速發展。二戰后,在美國扶持下,日本經濟快速復蘇,以前積累的良好的造船工業基礎和低廉的人力成本,日本造船業迅速恢復。60年代就變成全球最大造船國,85年造船總噸位占全球52% 。

那韓國呢?韓國在73年政府發布造船工業長期振興計劃,幾大財閥現代,三星,大宇通過兼并收購進軍造船業,開始大規模投資建廠,到2000年,韓國造船完工量超過日本占全球39% 。

而中國真正是從2000年開始,國內中船工業(南船)和中船重工(北船)和地方造船快速發展。2008年,中國造船產能超過日本,成為世界第二,2010年,三大造船指標同時躍居世界首位,處于全球造船第一梯隊。

4

到2024底,中國造船完工量占全球55.7%, 手持訂單量占全球63.1%,新接訂單量占全球74.1%。 就是2024年中國完成了世界一半多的造船,還有后續7成的船都是中國造。

下面是2024年單體船廠新訂單排行。新時代船廠,無論總載重噸還是修正總噸,都是世界第一,占據了全球7.03%的市場。而滬東中華在LNG船和集裝箱兩大領域承接總量均創下新高。去年包攬了卡塔爾能源集團24艘全球最大27.1萬立方米超大型LNG 船建造合同,創下全球單筆新船訂單最高紀錄。新楊子只是揚子江船業集團下面一個單體船廠能排第三。

截至2024年底,手持訂單2.43億載重噸,按照2024年完工5.03千萬載重噸,目前的產能需要4年多去消化。

為啥訂單都落到中國來了, 全球沒其他地方搶?

全球范圍看,造船是人力,技術,資金密集型行業。發達國際不具備人力優勢,東南亞,南美高技能人才,技術積累,產業配套,與中日韓有較大差距。老下雨,氣候條件也不適合長時間連續戶外作業。

日韓受人口老齡化影響,缺少勞動力投入,都靠東南亞的外籍勞工,難以解決技術性工人關鍵人力缺乏問題。

中國造船的優勢這些年開始不斷擴大:

首先價格便宜。人力密集型產業,勞動力比日韓便宜5成,中國建造大量使用的鋼板采購價格更低。

服務好,中國船廠服務意識強,能夠很快的響應,為趕船期,24小時的干活,不分節假日。修改也更具靈活性。這些都是日韓船廠不具備的。

質量得到長足進步。在設計,工藝方面,這十幾年得到很大成長。這次都是成熟玩家,大浪淘沙,經歷過完整的一輪周期,很多船東以前都合作過,都是得到認可的。

供應鏈完善,以前依賴海外供應鏈,現在依托中國強大的制造業的完整性,供應鏈本地化程度非常高。

更多的LNG,大型集裝箱,雙燃料綠色船型等高附加值的船,國內發展得很快,非常成熟,這部分訂單被中國搶過來了。

5

那國內造船目前是怎么應對這些訂單?

回頭看2000年到2008年,中國進出口貿易量激增,帶來中國造船產能無序擴張,大量初次進入造船業的中小船廠。就連浙江臺州那邊村里面的資本都涌入造船,這是我當年親身感受過的。結果后面就是倒一大片。中國活躍船廠數量由 2009 年高峰 428 家下滑至 2022年 118 家。

而目前這些船廠經歷過一輪,也極為謹慎。都是基于在手訂單和新訂單問詢情況進行合理的擴產。

產能增加兩個方向:

一個是增加新場地:新建廠房,新建船塢,重啟舊產能。生產擴大。

另一個方向:不能增加場地的情況下,內部改善工藝,更新設備,提高效率。管理進行精益化管理。

受國內《長江保護法》以及土地、岸線資源的限制,國家發改委從2009年以后就再也沒有審批過一個新的船塢,直到2024年才開始有序放松審批。以揚子江、新時代為代表的頭部造船企業開始啟動新船塢建設計劃。而舊產能重啟已原來大連長興島STX,和原融盛重工為代表。從硬件設施建設、人才招募,磨合建造工藝并逐步形成穩定產能,需要較長的時間。

擴產如今是走溫和路線。

拆船周期,環保要求,船東有錢,船廠產能有限,拓張溫和,看來造船未來幾年還會繼續紅火。

只是誰也不知道什么時候像以前那樣的石油危機,金融危機,或其他因素會來一棒子。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003604號

豫公網安備41019702003604號